中学、高校、プロ・・・すべての野球ファンのための情報サイト

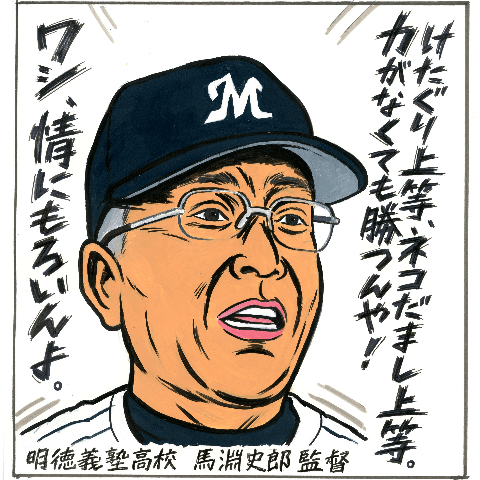

えげつないほど勝ちにこだわってきた男が時代に追い抜かれようとしている。「今までの敗戦で一番恥ずかしい」。そんな言葉を残してセンバツの舞台から勝負師が消えた。

開催中のセンバツ2日目、1回戦で馬淵史郎監督の明徳義塾は見せ場なく龍谷大平安に1対7と完敗した。昨年の夏は敦賀気比に初戦で3対4と競り負け、馬淵監督が1984年の初出場から伸ばしていた夏の初戦連勝記録は16でストップ。この春で2季連続の初戦敗退を喫したことになるが、それは馬淵監督にとって通算27回の出場で初めてのことだった。無類の勝負強さは乱調気味だ。

昨夏、1回戦でぶつかった敦賀気比の東哲平監督は30代。その年のセンバツで北陸勢初の甲子園優勝を遂げた。馬淵監督は勢いに乗る青年監督の行く手に立ちはだかるはず、だったが突破を許してしまった。そして、今春は“平安愛”みなぎる龍谷大平安・原田英彦監督のパワーになす術もなく崩れ去った……。

馬淵史郎。1955年生まれ、60歳。春夏通算45勝27敗(勝ち星は歴代5位)。優勝夏1回。星稜・松井秀喜5打席敬遠策など徹底して勝ちにこだわる手段がトゥーマッチすぎるために、甲子園きってのヒール監督とも揶揄されてきた。

馬淵監督は2転3転、山超え谷超えの末に明徳義塾に辿りついた経歴を持つ。拓殖大野球部卒業後に松山の鉄パイプ販売会社で働き出すも、そりの合わない上司に手を挙げ1年半で退社。ひょんな縁から神戸にある社会人野球・阿部企業のコーチから監督に就任するも、チーム方針に口を出す社長に反発してまたもや退任。地元、愛媛県に戻り宅急便の運転手をするなか、高知県の明徳義塾野球部に呼ばれたのは1987年。車ひとつ、手ぶらで高知にやってきたという。

勝つための戦法を徹底的に貫き、しばしばダーティだと批判されてきた。しかし外野の声はどこ吹く風。強者にどろくさくからみつくスタイルで実績を積み上げ、2002年夏にはついに全国制覇。試合後に男泣きをしてみせた。

私は明徳義塾の試合を見続けるにつれ、思考が一周回ってだんだん馬淵監督が好きになった。大きな獲物をしとめる知略と負けん気に惹かれるようになった。非情にしては人間くさすぎるアンバランスなキャラクターが好きになった(アントニオ猪木の師匠にして、寝技の神様と恐れられた怜悧なカール・ゴッチが下町の人情おやじになったような、なんとも言えない味わいがある)。

馬淵監督は冷酷だといわれるが、裏表を使い分けられない不器用な人柄がちょくちょく顔をのぞかせ、むしろ正直すぎる男と思えるようになってきたのだ。

そんな勝負師が新しい波に飲み込まれようとしている。

高校野球監督勢力図は今、過渡期にある。昭和からの名物監督はだいたい引退し、その流れを組む者は馬淵監督を含めてわずか。

機動破壊の健大高崎・青柳博文監督、名門復活を果たした作新学院の小針崇宏監督、関東一の米沢貴光監督、敦賀気比の東哲平監督……。30代から40代前半の世代が台頭し、甲子園新時代が幕を開けようとしている。そして、そのちょっと上には平成の最強軍団・大阪桐蔭を築いた西谷浩一監督が君臨している。

馬淵監督の野球はもはや甲子園で通用しないのか。馬淵監督が喫した直近の2連敗、特に昨夏の敗戦は本当に残念だった。私はセンバツ覇者の栄冠を手にした敦賀気比・東監督の前に「ようこそ地獄の三丁目へ。夏こそ地獄。夏のてっぺんは渡さん」とばかりにそびえ立って欲しかった。根負けした相手が自滅するほどの、いららしくねちっこい円熟の絡め技をみせて欲しかった。

仮定の話だが、もし明徳義塾と健大高崎が対戦したら、馬淵監督は健大高崎に走られまくるのだろうか。機動破壊に翻弄されるのだろうか。願わくば、汚らしい(ほめ言葉ですが)プレーで走塁をとめ、「これが勝つための機動力や」と知力・体力をフル回転させたかく乱プレーで、塁線上の駆け引きを見せて欲しい。えげつなく、ど根性を込めて。だが、心配だ。負けそうだ……。

別に新世代の監督たちが嫌いなわけではない。だが、しかし、「超えられぬ関門」として、馬淵監督にはまだ立ちふさがってほしい。そんな望みがあるのだ。何故か。馬淵史郎はこんなに簡単に負けてはならないからである。

勝負師は孤独である。ままならぬ人生で闘うことをひとり心に期した男には言えないことがたくさんある。自分の選んだことが正しいのか、そうでないのか、答えは風のなかだ。だが、言い訳はできぬ。自分が信じたことは、自分だけの胸に留めておけばよいのだ。勝負師は孤独なのだ。

繰り返すが、私は社会に出て働くようになって、年々、馬淵監督が好きになっていった。馬淵監督に勝負師の筋の通し方をみるようになった。さまざまなことがスマートに数値化されていく時代にあって、もう一度、言いたい。馬淵史郎は今、負けてはならぬ。

不条理で割り切れぬ世の中から必然を見いだし、勝利する確立=抜け道を見い出そうとあがく。力はなくても強者を倒したい。何が待っているかは知らぬが、戦いの果ての景色を見てみたい。そのためなら何を言われてもかまわぬ。馬淵監督から漂うのは、そんなエリート街道からあぶれた無骨者のロマンだ。

字数が残り少なくなったので多くは書けないが、(元祖ヒール監督と揶揄される)かつて東の横綱と呼ばれた帝京の前田三夫監督にも触れたい。夏の東東京大会、一昨年の帝京は二松学舎に延長戦で破れ、昨年は関東一にコールド負け。なかなかせつない結果だった。特に一昨年は時速150キロで動くブルドーザー、ともいうべき往年の威圧感の片鱗がみえるチームだっただけに残念だった。

2006年夏。東東京大会準決勝、帝京対足立新田を神宮球場に見にいったことがある。足立新田に評判の投手がいて、番狂わせがなきにしもあらず、という下馬評だった。私は一塁側の足立新田応援席の後ろに座った。「もしかして甲子園?」。足立新田の応援席はそわそわしていた。場慣れしていない急造と思わしきチアガールは、ピンク色のTシャツを揃いでまとっていた。

勝負は簡単についた。初回、たいしたヒットもなく、四球、機動力を絡めて帝京は6得点。2回から足立新田のエースが立ち直るも、時すでに遅し……。ベンチ最前で檄を飛ばす前田監督からは、将来のライバルに成長させないためにも圧勝するんだという気迫が伝わってきた。「もしかして甲子園?」なんて夢さえも見させてはならぬ。スタンドの生徒にも父兄にも。足立新田の応援席は冷水をかけられたように静まりかえっていた。前田監督は孤独な鬼となり、小さな町に芽吹きそうな夢の種さえも踏みつぶした。やらねばならぬのだ……。

安ければいい。手っ取り早ければいい。そんな合理性=数値化に価値を求め、面倒なことが敬遠される今。馬淵史朗や前田三夫といった勝負師たちが去るにはまだ早い。この世には譲れない筋や美学があることを、道理や人間の心はそう簡単に(正しく)割り切れないことを、炎天の甲子園でみせつけてほしい。

■著者プロフィール

山本貴政(やまもと・たかまさ)

1972年3月2日生まれ。ヤマモトカウンシル代表。音楽、出版、サブカルチャー、野球関連の執筆・編集を手掛けている。また音楽レーベル「Coa Records」のA&Rとしても60タイトルほど制作。最近編集した書籍は『デザインの手本』(グラフィック社)、『洋楽日本盤のレコードデザイン』(グラフィック社)、『高校野球100年を読む』(ポプラ社)、『爆笑! 感動! スポーツの伝説超百科』(ポプラ社)など。編集・執筆した書籍・フリーペーパーは『Music Jacket Stories』(印刷学会出版部)、『Shibuya CLUB QUATTRO 25th Anniversary』(パルコ)など。