中学、高校、プロ・・・すべての野球ファンのための情報サイト

2004年に巻き起こった「球界再編問題」。その渦中にいたのが近鉄だ。

シーズン真っ只中の6月。球団経営に限界を感じた近鉄がオリックスとの合併を進めていることを発表。さらには経営側の一部は10チームによる1リーグ制を視野に入れていたため、球界は大混乱におちいり、選手会による初のストライキが行われるなど、未曾有の事態に発展した。

買収に名乗りを挙げる企業も現れるなか、選手たちは行く末への不安を抱えながら戦った。シーズンは進み、やがて近鉄の終わりは近づいてくる。

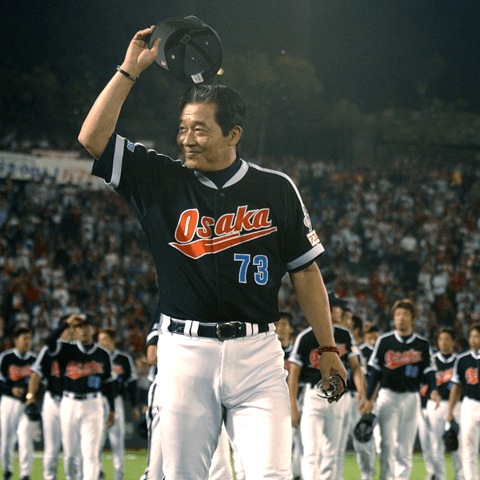

シーズン最終戦、近鉄として戦う最後の日。あまりにも非情な現実を前にして、その前日、梨田昌孝監督(現楽天監督)はナインにこう語りかけた。

「みんな、胸を張ってプレーしろ。お前たちがつけている背番号は、すべて近鉄バファローズの永久欠番だ」

最終戦の相手は、奇しくも合併相手のオリックス。試合は2対7で敗れたがが、「切るか切られるか」という近鉄らしい無骨な戦い方を貫いた。

数々の名勝負を演じ、愛された個性派球団のプライドが梨田監督の言葉にはこもっており、選手たちはその言葉に奮い立った。

1986年のオフ、星野仙一(現楽天野球団取締役副会長)は、古巣・中日のオファーに応えて監督に就任した。

血気盛んだった現役時代さながらの、鉄拳制裁をも辞さない厳しさでビシバシと選手を育成。まさに“鬼軍曹”といったおもむきだった。

当時の中日で、特にやり玉に挙げられていたのが、1984年のドラフト1位入団の捕手・中村武志(現KIAタイガースコーチ[韓国])。愛のムチに加えて、ときには「お前など辞めてしまえ!」といった罵声も浴びせられた。

そんな日々に中村の心が折れかけたとき、1本の電話が入る。故郷の母からだった。

「おまえ、最近頑張っているそうじゃないか。このあいだ、監督さんから連絡があってね。『見どころのあるいい選手だから、お母さんは安心して見ていてください』と言ってくれたよ」

電話口から聞こえたのは、母を通して届いた星野監督からのエール。

この言葉に中村は発奮。中日のレギュラーの座をつかみ、1991年には20本塁打を放つなど強打の捕手に成長した。

拳にものを言わせるのは決して褒められるやり方ではないが、大きなアメも持ち合わせていたからこそ、星野監督は名監督であり続けたのだろう。

2004年、2005年と巨人の監督を務めながら、チームは低迷。その責任を取って辞任したことで、「監督失格」のレッテルを貼られた堀内恒夫監督。

しかし、他チームから次々と主力選手を乱獲したことで膨れ上がっていた戦力を整理するなど、後にその仕事ぶりは認められている。最たる例が内海哲也(巨人)の抜擢だろう。

内海は2003年のドラフト自由枠で東京ガスから入団。投手陣の柱になる選手と期待されており、2年目の2005年には早くも20試合近くの先発を任された。

この年の内海の成績は4勝9敗。チームは5位に終わった。ふがいなさを痛感した内海は、辞任を発表した堀内監督のもとを訪れ、期待に応えられなかったことを謝罪した。

堀内監督は、苦悩する内海にこう告げた。

「謝る必要なんてない。俺はお前に夢を見たんだ。巨人軍を再建するには、若い柱が絶対に必要。お前にはその資質がある」

「自信がない? そんなのは当たり前だろう。なんの実績もないやつが自信なんて持てるわけがない。お前は自分を信頼する必要なんてない。200勝投手の俺を信頼すればいい。お前にはすごい素質がある。俺が言うんだから間違いないよ」

「申し訳ない気持ちがあるなら、お前の左腕で俺の判断が間違っていなかったことを証明してくれ」

堀内の愛情を内海は意気に感じ、翌2006年は12勝と初の2ケタ勝利。ここから「2ケタ勝利が当たり前の投手」へと変貌。ここ数年は衰えが見えるものの、今も投手陣の精神的支柱として欠かせない存在だ。

また、巨人では、長嶋茂雄監督(読売ジャイアンツ終身名誉監督)が、新浦壽夫を信じて使い続けたことがある。1975年には2勝11敗と散々な成績だったが、翌年から4年連続で2ケタ勝利を記録。第1期長嶋巨人を支えるエースに育て上げた。

監督が選手を信じて使い続ける大切さを、あらためて教えてくれた堀内、長嶋両監督の泣けるエピソードだ。

ここまでは監督と選手のエピソードだったが、最後に贈るのは監督とファンのストーリー。主役は心臓病を抱える中学生の男子だ。

2005年、日本ハムのトレイ・ヒルマン監督は、札幌市内の病院を訪れた。心臓に難病を抱えて入院している日本ハムファンの野球少年を見舞うためだ。

少年と顔を合わせ、会話を重ねていくヒルマン監督。そのとき監督は少年にあるお願いをする。

「テレビで試合を見て、他球団を分析したノートを作ってほしい。キミをチームのスカウトに指名したい」

このリクエストが、大病と戦う少年を勇気づける。「頑張って」「また来るよ」という言葉も嬉しいが、チームメイトとしての役割を与えるという趣向を凝らしたコメントは、まさに超一流のファインプレーだった。

「言葉巧み」というと、あまりいい意味にとらえられないことが多い。しかし今回、「監督の言葉」を調べているうちに、人の心を動かせる人は皆、言葉が巧みだと感じた。

説得力のある言葉を持つ人物には、一日でなれるものではない。しかし、今は無理でも、監督たちの年齢に達した頃に、気の利いた言葉を発せられるような人間になっていられたら、と思う。日々、言葉の修行である。

文=森田真悟(もりた・しんご)