「怪物江川」をもってしても勝ち取れなかった優勝旗【高校野球100年物語】

【この記事の読みどころ】

・1大会奪三振記録を作っても優勝できなかった「怪物」

・はじめは球場職員の手作りで提供された甲子園カレー

・金属バット導入から野球が変わった!?

〈No.059/印象に残った勝負〉

延長18回の死闘……いまだ語り継がれる箕島対星稜

1979年8月16日、第61回全国高校野球選手権大会9日目第4試合。公立高校として史上初の春夏連覇を目指していた和歌山県立箕島高校と、石川の雄・星稜高校の一戦は、のちに「神様が創った試合」と呼ばれるほど、ドラマと奇跡に満ちていた。

試合は両チームが1点ずつ奪い、その後は投手戦となって延長戦に突入。延長では先攻の星稜が12回と16回に勝ち越すものの、箕島はその裏の攻撃で2死走者なしから起死回生の同点ホームランを放ち、食らいつく。その他にも隠し球あり、その年から採用された人工芝が生んだエラーありと、通常の試合ではお目にかかれない展開が続出。最後は引き分け再試合目前の延長18回裏、箕島に劇的なサヨナラタイムリーが生まれて3時間50分に及ぶ死闘に決着がついた。

その後、箕島は悲願の春夏連覇を達成。甲子園史上最高の試合とも称されるこの一戦は、のちに山際淳司をはじめ数多くの書き手によって語り継がれることになる。

〈No.060/泣ける話〉

小さな大投手・田村隆寿の冒険

東北勢悲願の初優勝となる真紅の優勝旗の「白河の関」越えは、1971年夏、福島県立磐城高校のエース、身長165センチの小さな大投手・田村隆寿の肩にかかっていた。

公立の進学校であった磐城は当初まったくのノーマーク。それでも、シンカーを操る田村が3試合連続完封の好投を演じ、東北勢として3校目の決勝進出を果たす。その活躍は、常磐炭鉱が閉山したばかりのいわきの町に希望の灯をともした。

決勝の相手は桐蔭学園。その7回裏、得意のシンカーが指にかからず、タイムリーヒットを打たれて今大会初失点。そのまま試合は桐蔭学園が1−0で勝利し、またも東北勢の悲願達成はならなかった。

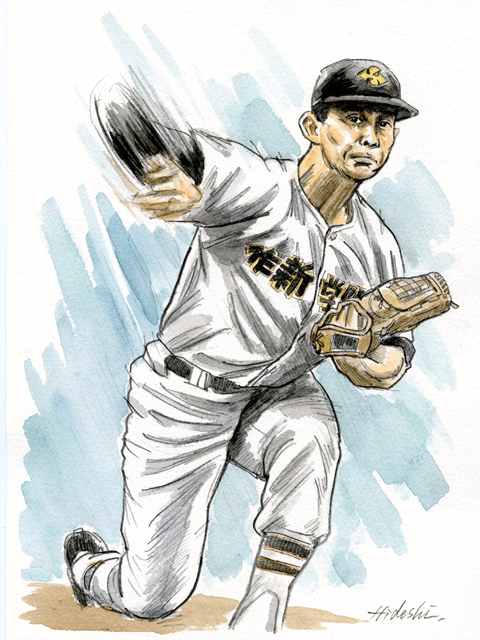

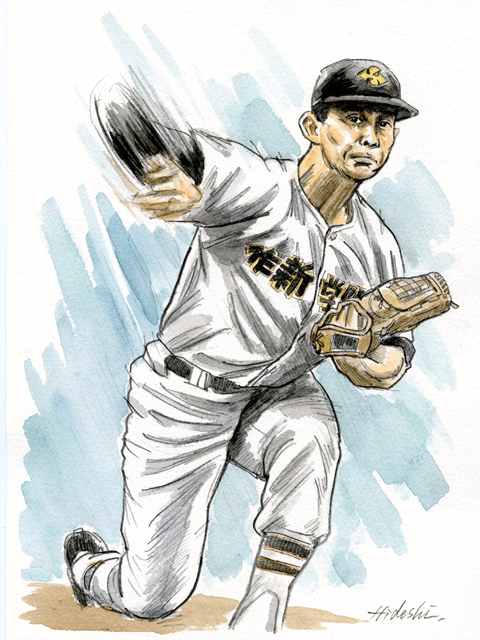

〈No.061/印象に残った選手 part1〉

天下を獲れなかった史上最強の怪物・江川卓

栃木にすごい「怪物」がいる……1970年代前半、高校野球界はその噂で持ち切りだった。その怪物こそ、「ボールがホップする」「バットにも当たらない」「史上最速」と称されるストレートと相手打者が尻餅をついてしまうほどのカーブを操った作新学院の江川卓だ。

地方大会でのノーヒットノーラン達成回数は9回。うち、完全試合は2回。並の高校生では太刀打ちできないほど図抜けた存在だった江川。それでも、甲子園出場は3年のセンバツまで待たなければならなかった。

初めて甲子園のマウンドを踏んだ1973年春、デビュー戦で19奪三振という前評判通りの活躍を見せた江川は、その後も三振の山を築き、終わってみれば合計60奪三振。これはいまでもセンバツの1大会における最多奪三振記録だ。だが、準決勝で試合巧者の広島商に敗れ、優勝の栄冠は手にできなかった。

そして、最後の夏の大会でも2回戦で銚子商に敗れた江川。一人の突出した才能だけでは甲子園を勝ち抜くことはできない時代になったことの証でもあった。

スターの道を歩み続けた甲子園のアイドル、原辰徳

アイドル顔負けの爽やかな風貌、そして1年生ながら三塁手で5番。東海大相模の原辰徳の登場によって、甲子園フィーバーはさらなる盛り上がりを見せた。

父親であり、監督である名将・原貢との「父子鷹」も人気に拍車をかけた。1974年から夏の甲子園には3年連続で出場。1975年センバツにも出場し、準優勝。人気と実力を兼ね揃えた爽やかな青年への注目度は男女を問わず、ますます高まりを見せ、地方大会であっても球場を満員にするほどの「原フィーバー」を巻き起こした。その結果、原を特集した『輝け甲子園の星』や『高校野球神奈川グラフ』などが次々に創刊。野球出版文化にも多大な影響を生み出したのだ。

〈No.063/印象に残った監督〉

全員野球の生みの親、都立の星・佐藤道輔

1978年夏と1985年夏の西東京大会で準優勝し、「都立校の星」と呼ばれた東大和高校。その野球部を指導した人物こそ、佐藤道輔監督だ。数々の都立校を指導しながら、ベンチ外の選手もともに戦う「全員野球」を標榜。甲子園至上主義とはまた違う高校野球のあり方を提唱し続けた。その指導哲学は『甲子園の心を求めて』シリーズとしてベストセラーになり、全国の指導者に多大な影響を与えた。

2009年に71歳で逝去。その際、全国紙でもその偉業とともに訃報が報じられ、1978年夏の西東京大会決勝を戦った日大二との追悼OB試合も行われた。

〈No.064/知られざる球場秘話〉

甲子園球場の歴史とともに歩む「甲子園カレー」

甲子園球場の名物フード、と聞いて誰もが思い浮かべる「甲子園カレー」。その歴史は、球場誕生と同じ1924年までさかのぼることができる。

当初は球場職員の手作りで提供されたこのカレー。まだ、一般家庭ではカレーが珍しかった時代でもあり、ハイカラな高級メニューとして瞬く間に人気を集めた。以降、手作りから缶入り、さらにはレトルトパックへと変化を遂げながら、今も甲子園の名物フードとして不動の地位を築いている。

現在は1食550円。1箱2食入りの「お土産カレー」(550円)も文字通り甲子園土産として人気を博している。

〈No.065/時代を彩った高校part1〉

甲子園スターを次々と輩出し続けた「浪商」の歴史

何度も校名を変えながら甲子園で栄光を掴み続け、甲子園スターを何人も輩出してきたのがいわゆる「浪商」だ。

浪華商時代、初めて甲子園を制したのが1937年の春。戦後復活大会となった1946年夏の大会では大投手・平古場昭二を擁して夏の大会も制した。

1959年に浪商高に校名変更したあとの黄金期は1961年、怪童・尾崎行雄を擁して全国制覇を果たしたときだろう。そして、1979年、牛島和彦と香川伸行の黄金バッテリーで春・準優勝、夏もベスト4進出。特に夏の大会で3試合連続本塁打を放った香川は、その巨体から「ドカベン」の愛称で親しまれ、人気を博した。OBには他にも張本勲、高田繁など錚々たるメンバーが名を連ねている。

その後、1989年に現在の校名である大阪体育大学浪商高校に名称変更。以降も2002年春のセンバツに出場を果たすなど、激戦区大阪にあって今も存在感を放っている。

〈No.066/時代を彩った高校part2〉

やまびこ打線誕生前、「さわやかイレブン」で人気を博した池田高校

甲子園の歴史を振り返る上で欠かすことができない1980年代前半の池田の強さ。ウエートトレーニングによる筋力アップで生まれた「やまびこ打線」で1982年夏と1983年春に史上4校目となる夏春連覇を達成した。

そんな「最強・池田」以上に、高校野球ファンに鮮烈な印象を残したのが、1974年春の「さわやかイレブン」だ。ベンチ入りメンバーがわずか11人。近代の甲子園では非常に珍しい少数精鋭ながら快進撃を続け、大健闘といえる準優勝を果たした。むしろこのときの「勝利」という経験が、のちの「最強・池田」につながったのだ。

〈No.067/世相・人〉

1974年。高校野球のあり方を一変させた金属バット導入!

木製に比べて耐久性があり、経済的……そのような理由で1974年夏から正式採用されたのが金属バットだった。以降、ウエートトレーニングを重視した「打撃のチーム」が高校野球の主流となっていく。

もっとも、当初使用できたのは米国社製のバットのみ。それゆえ、供給量が間に合わず、チームの中でも木製と金属製の使用が混在していた。その中で、いち早く選手全員に金属バットを使用させたのが原貢監督率いる東海大相模。原辰徳を中心に打力で勝ち上がり、ベスト8進出を果たした。

だが、この年に優勝した銚子商の4番・篠塚利夫が使っていたのは木製バット。「グリップの感触が合わなかったから」と、のちの安打職人らしい逸話も残している。

■ライター・プロフィール

オグマナオト/1977年生まれ、福島県出身。広告会社勤務の後、フリーライターに転身。「エキレビ!」、「AllAbout News Dig」では野球関連本やスポーツ漫画の書評などスポーツネタを中心に執筆中。『木田優夫のプロ野球選手迷鑑』(新紀元社)では構成を、『漫画・うんちくプロ野球』(メディアファクトリー新書)では監修とコラム執筆を担当している。近著に『福島のおきて』(泰文堂)。Twitterアカウントは@oguman1977(https://twitter.com/oguman1977)