昭和20年代のプロ野球に注目する(5) ― ホームラン・ブームの先駆け ―

雑誌『野球太郎』の連載でも御馴染み「伝説のプロ野球選手に会いに行く」の「週刊版」。現在、文庫版“伝プロ”も絶賛発売中!

戦後のプロ野球復活試合となった、1945(昭和20)年11〜12月の東西対抗4試合。すでに復員し、9月には阪急(現オリックス)に入団していた青田昇さんも、当然、出場するはずでした。

ところが、開催が決まったあと、不可解なルールが発表されます。

<戦後にチームを代わった者は出場資格なし>

戦前は巨人に在籍し、戦後に阪急に移籍した青田さんは出場できなくなってしまったのです。自伝『ジャジャ馬一代』には<馬鹿なルールを作ったものだ>と書かれていますが、どんな事情があったのか、わからないままだったようです。

もっとも、当時の青田さんは兵庫県に在住。西宮で行われた東西対抗第3戦をスタンドで観戦して、9回裏、セネタース(現日本ハム)の大下弘が放ったホームランを目の当たりにしたのでした。

白球は高々と秋空に舞い上がり、西宮球場右中間スタンドの中断に舞い降りたそうで、自伝には目撃談が記されています。

<これが、日本プロ野球戦後の第1号スタンド入りホームランである。

我が目を疑うとはこのことだ。ホームランというものを、僕は戦前一年半のプロ生活で、たった一本しか打っていない。ホームランを打つことなど、夢のまた夢であった。それをこの新人はいとも軽々とわれわれに見せつけてくれた。それも大きな大きなフライボールである。>

最後の一文の<フライボール>。ホームランといえば、<大きなフライボール>です。ではなぜ、あえて強調しているのでしょうか。

青田さんによると、戦前の野球では「フライを打つことは禁物」とされていました。当時のボールは材質が悪くて飛ばないこともあり、フライを上げればまず捕球されてしまったからです。

<ゴロやライナーを打って、野手の間を抜くのがいいバッティングとされた。川上さんの“弾丸ライナー”が理想である。ホームランはその延長線上に、たまたま出る産物にすぎない。>

いわば、大下は、従来の打撃の基本を覆して、ライナーではなくアーチを描く打法を体得していたわけです。そしていきなり1946(昭和21)年、復活したペナントレースで年間20本塁打をマーク。戦前の記録は1938(昭和13)年に中島治康が作った年間11本が最高なので、一挙に倍増させたのでした。

同年のペナントレースは8球団で行われ、各チーム総当たり15回の年間105試合でした。現在は144試合ですから、その差を踏まえても、20本は決して少なくないと思えます。青田さんがこう解説してくれています。

<いまのファンは「なんだ、たった20本か」というかも知れないが、とんでもない話だ。戦争直後は、戦前に作られた古ボールの糸を巻き直したりして補修した“再生ボール”という粗悪極まるボールを使っていた。>

この年、青田さん自身は3本塁打。6月末に巨人に復帰した[打撃の神様]川上哲治は10本塁打。チーム本塁打がトップだった中部日本(現中日)は46本。

そんななかで、デビューしたばかりの新人が、粗悪品のボールを飛ばして打った20本ですから、<ゆうにいまの40本、50本に値するだろう>という青田さんの見解にも納得がいきます。

<この20本という数字に、日本中が瞠目した。それまで六大学一辺倒だった日本の野球ファンの目が、いっせいにプロ野球に注がれるようになった。しかも、これが全く名を知られていなかった大下弘という一青年によって作られたところに、不思議な神話性がつきまとった>

▲1946(昭和21)年の4月に創刊した『ベースボールマガジン』。その表紙は大下弘だった。

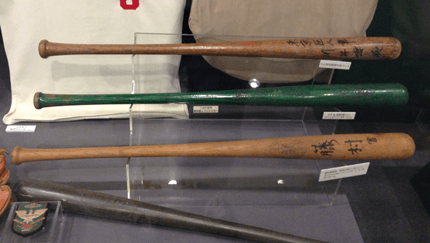

大下を観るために球場にファンが押し寄せ、ホームランを打たない選手はプロの価値がない、とまで思われ始めたという翌1947(昭和22)年。赤バットと青バットの競演が、さらにプロ野球人気を高めました。

戦前に巨人の川上が使っていた赤バット。これが戦後に復活し、連盟関係者が大下に青バットの使用を勧めたところ、用具メーカーが赤バットと青バットの量産を申し出て両選手と宣伝契約。用具の広告として、プロ野球選手が採用された初のケースでした。

当時、<赤いりんごに唇寄せて、黙ってみている青い空>と歌われた、『りんごの唄』が爆発的にヒット。その<赤>と<青>との相乗効果もあって、色付きのバットを持つ両スターが注目されたといいます。(赤・青バットの使用は1年限り)

▲川上の赤バット、大下の青バット。その下は、“物干し竿”と呼ばれた藤村富美男の長尺バット。(野球殿堂博物館所蔵)

さて、両スターの成績はどうだったかというと、大下は17本塁打で2年連続のタイトルに輝き、首位打者も獲得して二冠王。一方の川上は打率.309で3位につけましたが、ホームランは6本。いずれも前年より出場試合数が増えただけに、物足りない印象があります。

背景にはチームにおける首脳陣の問題、あるいは監督と選手の関係悪化などがあり、その影響で思ったほど数字が伸びなかったといわれます。

また、大下を意識した青田さんのホームランは11本。前年より格段に増えた半面、打率は.294から.233へと急降下。飛距離を出そうとフォーム改造に着手した結果、打撃の確実性を維持できなかったようです。

それが翌1948(昭和23)年、青田さんが巨人に復帰して迎えた春季キャンプ中。川上が毎晩、宿舎の地下室でバットを振っていることに青田さんが気づき、その日から二人で振り始めると、千葉茂、三原脩監督も参加。4人による夜の打撃研究会が連日続いたそうです。

そのなかで、青田さんと川上は「どうしたらもっとホームランを打てるか」を第一課題に研究し、練習。“打倒大下”を目標に新しいシーズンに臨んだ結果、両者ともに25本塁打をマークしてタイトルを分け合い、青田さんは初の首位打者も獲得したのでした。

大下の20本から一気に5本増えてのホームラン王。当然、打撃研究会の成果もあったでしょうし、試合数が140に増えたこともあったでしょう。しかし、要因はそれだけではなかったのです。

まず、前年の5月、「ファンが求めているホームランを出やすくしよう」ということで、広い甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。

さらに、48(昭和23)年の9月から導入された、いわゆる“ラビットボール”。粗悪品だったボールの材質と製造方法を改善し、飛距離が出るよう反発力を向上させた使用球によって、ホームラン量産を後押ししたのです。

ちなみに、全8球団合計の本塁打数は46年に211本、47年に240本。それが48年は391本と急増していますから、“飛ぶボール”効果はあったと言えます。

最終的には、球界全体で奨励されたといっていいホームラン・ブーム。プロ野球人気を高めるために、必要なことだったと思います。

ただ、その原点は、一人の天才バッターによる1本のホームランだった、と言っても過言ではないでしょう。そして、その1本を、もう一人の天才バッターが間近に見ていたことも、やはり原点と言えます。

団体競技の野球ではあるけれど、プロである以上、個人の発揮するパワーとその影響力には計り知れないものがある――。ごく一部ながらも戦後のプロ野球復活を紐解いてみて、今、そんなふうに感じています。

<編集部よりお知らせ>

◎イベントのお知らせ

野球本の品揃えは日本一の古書店『ビブリオ』が中心となって、昭和20年代の野球を研究するイベントが開催されます。研究といっても、当時の野球雑誌を見ながら驚いたり、なにかを発見したりして楽しむことが主眼です。筆者も参加しますので、興味のある方は

このページをご覧ください。

◎お知らせ2

facebookページ

『伝説のプロ野球選手に会いに行く』を開設しました。プロ野球の歴史に興味のある方、復刻ユニフォームを見ていろいろ感じている方、ぜひ見ていただきたいです。

文=高橋安幸(たかはし・やすゆき)/1965(昭和40)年生まれ、新潟県出身。日本大学芸術学部卒業。雑誌編集者を経て、野球をメインに仕事するフリーライター。98年より昭和時代の名選手取材を続け、50名近い偉人たちに面会し、記事を執筆してきた。昨年11月には増補改訂版『伝説のプロ野球選手に会いに行く 球界黎明期編』(廣済堂文庫)を刊行。『野球太郎No.003 2013春号』では中利夫氏(元中日)のインタビューを掲載している。

ツイッターで取材後記などを発信中。アカウント

@yasuyuki_taka