中学、高校、プロ・・・すべての野球ファンのための情報サイト

「とにかくアイツはモテるんです。いつも学校の中で『かわいい』と評判の子と付き合ってるんですよ。3年の時もそうで2年の時も1つ上の子と……」

野球の話を聞きにいったところ、何かの拍子に“そっち”の話になった。そこで大野のモテぶりを羨ましげに語ったのは京都外大西高の上羽功晃監督だった。

大学になっても大野のモテ期は続き、4年時に彼女を紹介してもらい食事をしたことがあった。チアリーディング部にいたアイドル顔負けのかわいさを前に上羽監督同様の羨ましさをたっぷり感じながらの食事会だった。

ただ、大野なら仕方ない、と思える男だった。見た目だけなら上には上がいるだろうが、とにかく中身が男前。優しく、ユーモアもあり、気遣いもでき、それでいてやる時はやる男なのだ。モテないわけがない。

母子家庭で、母親の頑張る姿を見て育った。将来はプロ野球選手になって楽をさせてやりたい! と野球に打ち込む。しかし、思うような成長ばかりではなかった。球の速さは少年野球の時代から目立っていたが、コントロールが悪かった。中学時代には先輩の代の試合で投げるも、押し出しの四球を続け敗戦。観戦に来ていた母親の前での乱調に試合後、「野球を辞めたい」と涙を流したこともあった。

京都外大西高時代も球の速さはチーム一ながら、エース番号は最後までもらえなかった。2年夏の甲子園決勝戦で、同級生の田中将大が雄叫びつきの150キロで全国制覇を決めた瞬間もベンチから見ていた。込み上げる悔しさの中「絶対、アイツの上にいったる」とターゲットを決めた。それからは練習場の脇にあるブルペンで「10球連続ストライク」などノルマを課しながら投げ込んだ。しかし、時には150球、200球を過ぎてもクリアできず、涙しながら投げ続けたこともあった。

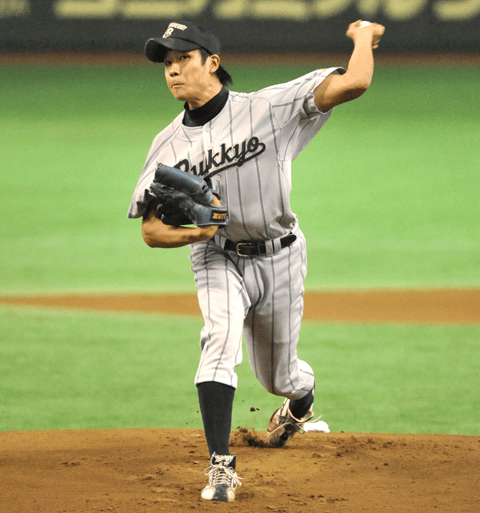

3年春に甲子園のマウンドには立ったが、最後の夏は京都大会敗退。目立った戦績を残すことなく大学は関西ではややマイナーな京滋大学リーグ所属の佛教大へ進学。それでも、ここで「結果を出し続ければ誰かが見てくれるはず」と一心不乱に投げ続けた。

すると試合経験を積む中で打者も見えるようになり、投げる面白さも日に日に感じられるように。同時に制球力も、さらには150キロを越えるようになったストレートの質も格段にアップ。大学3年時の大学選手権の快投で一気にプロのスカウトの評価を高めた。この頃はまさにボールが唸っていた。特に力を込め、抑え込んで投げてくる右打者のアウトハイの球は唸りながら外へ浮き上がっていくような球筋。バットに当たる気がしなかった。